论文题目:释读吴宓的“学衡”之外——以《新文化运动之反应》为中心

作者:瞿骏(华东师范大学历史学系暨中国现代思想文化研究所教授)

本文原载《学术月刊》2022年第3期,转自中国知网。

摘要:吴宓与《学衡》相关诸人之研究既应在“学衡”之内,亦可能在“学衡”之外。1922年吴宓撰写的《新文化运动之反应》是代表“学衡”之外的一篇典型文字。此文因鲁迅在《“一是之学说”》中的激烈批评而为人熟知,但也因为鲁迅文章的高光性和笼罩性,其实又近乎“人人不知”。在认真释读《新文化运动之反应》全文的基础上,讨论此文所引起的,不限于鲁迅的各方反应和长程影响;吴宓在此文中显示的对新文化运动的了解程度和理解程度;以及吴宓和此文遭遇的时代“尴尬”等问题,以期在一个更大视野里理解吴宓与《学衡》相关诸人。

关键词:“学衡”;吴宓;《新文化运动之反应》

吴宓研究已深耕多年,有许多出色成果。综览既有研究,有两个倾向相当突出。一个是在“新旧对立”的视角里研究吴宓,大致强调在胡适等新文化代表人物对照下,吴宓和其周边人物如何保守,甚至是导引“逆流”,反对新文化。一个是在“悲情凝视”的态度中研究吴宓,多试图凸显吴宓对所谓中国固有文化的执着态度与1949年后他跌宕多舛的命运。因这两个倾向的强势,目前在一些吴宓研究的基本处反倒留下不少值得继续讨论的问题,最重要的是以下两点:

第一,无论是将吴宓看成新文化的反对者,批评者,还是把其思想和主张看作新文化的一条醒目支流,一种另类形态。一些研究者好像都自觉或不自觉地预设吴宓(也包括当时其他的思想人物)是处在一个毫无遮蔽,近乎全知全能的讯息流通环境中,可以顺理成章地获得那些他反对、批评的新文化报刊。实际情况恰恰是倒转的,即吴宓不一定能读到那些报刊,同时他获得的讯息也相当有限,并不完全。

第二,吴宓对于《学衡》杂志和《学衡》相关诸人的重要性自不需多言,但不得不说吴宓研究目前处在《学衡》杂志研究与所谓学衡派研究的深深阴影之下。具体表现在吴宓发表在《学衡》上的文章颇被研究者聚焦放大,好像要理解他的思想和主张只需去读这些文章就够了,常忽视吴宓发表在《学衡》的文章实有其渐渐“成形”的过程。相应的在《学衡》之外,吴宓的发表文章之处和获得思想资源之所就相对不受重视。可是吴宓又确实在《学衡》之外的报刊发表过长篇文字,同时他也会通过《学衡》之外的报刊去了解和理解新文化运动。

鉴于以上两点,1922年10月10日吴宓发表在《中华新报》上的《新文化运动之反应》一文(以下简称《反应》)就有其独特意义。这篇文章未刊载于《学衡》,却与《学衡》密切联系。这篇文章不少研究者都熟知其一部分内容,却又较少知道其整体内容和它带来的各种历史影响。因此若能对《反应》一文做更全面的考述,或可揭示一些在“学衡”之外的吴宓之人生与思想,继而对既有研究所忽视的一些问题做些推进。

一、《反应》如何引发“反应”

《反应》一文发表时,吴宓自美国归来刚一年多。当时他身负哈佛大学文学硕士头衔,又是国立东南大学教授,在圈内已颇有一些名气。因此《中华新报》记者在《反应》前加按语,评价吴宓“精湛西方文学,得其神髓,而国学复涵养甚深,近主撰《学衡》杂志,以提倡实学为任,时论崇之”。

不过记者笔下的“时论崇之”并不意味着凭吴宓本人的声望就可以让《反应》发表后立即风行。因为吴宓当时的影响力仍没有今人想象得那么大。同时发表《反应》的《中华新报》在1922年的各种报刊中也不太起眼,被人目之为“政学系”报纸,销量一般。有人就说:“中华新报我从前还看,后来因为它太没有精采,就和它久别了”。因此《反应》能够渐渐著名,与吴宓有关系,但他不是最关键的因素。同时发表《反应》的《中华新报》也只能对文章的著名提供一定的助力。文章能为人熟知,最关键因素实来自批评《反应》的那些文字和那些文字的社会发酵。

《反应》发表十天后(1922年10月20日),《时事新报》的著名副刊《学灯》发表署名甫生的批评文章《驳新文化运动之反应》。另一副刊《文学旬刊》则在10月21日在“杂谭”栏目点了吴宓和《反应》的名。不过《时事新报》的批评还只是《反应》日后人尽皆知的中间环节,其终极推手是鲁迅。

1922年10月下旬鲁迅在北京读《时事新报》,看到甫生的文章,马上觅来《中华新报》,读《反应》后写评论送《晨报》。11月3日《晨报副刊》刊登鲁迅对《反应》的评论,这就是日后随着鲁迅日益著名而著名的《“一是之学说”》。

《“一是之学说”》后来收入鲁迅文集《热风》,《热风》又进入了鲁迅著作的全集版本。它和《估〈学衡〉》(《晨报副刊》1922年2月9日)一起成为鲁迅与所谓学衡一派“论战”的重要篇章。因为鲁迅的缘故,《反应》被渐渐推到新文化运动历史叙述的“聚光灯”下,使得众人皆貌似熟知,但也正因为鲁迅的缘故,《反应》也变成了一个沉默对手方、一个被攻击的靶子和一个“大先生”文字功业的注脚,遂导致三个问题需要进一步厘清。

第一个问题是鲁迅与所谓学衡一派的论战能成立吗?

这个问题的答案在吴宓自家材料里已有不少蛛丝马迹。1957年吴宓曾言:“宓等昔年专攻胡适,未尝与鲁迅先生对阵交锋”。这虽然是新中国建立后吴宓的“自保”之言,但若涉猎过吴宓的材料,此言也并非全无根据。在1949年吴宓的文字中确实基本没有直接针对鲁迅而发者,直言胡适者则甚多。更重要的是它提示研究者所谓“论战”需得有来有往。鲁迅读过《学衡》杂志和《反应》,但1922−1923年间吴宓读过《估〈学衡〉》和《“一是之学说”》吗?答案是吴宓读过《估〈学衡〉》,因为《反应》中直接说“自学衡杂志之始出……北京晨报等之文学附刊,即指为反对新文化攻诋痛抗而之,不遗余力”。但他是否读过《“一是之学说”》却没有确证,而且从已有资料看,即使吴宓读过《“一是之学说”》,此文也没有给他留下太深印象。他极可能因上海各家报纸对《反应》的集中批评,而忽略了发表在北京报纸上的鲁迅对《反应》的批评。笔者做这一判断的理据为:

首先,《反应》发表后,在吴宓的即时感知中对文章的攻击主要不是来自北京舆论界,而是来自上海舆论界。1922年11月7日他在给吴芳吉的信中就抱怨:“尤其甚者,上海有一般人,近专与宓寻隙,《新文化运动之反应》一文,受痛攻”!进一步说,虽然吴宓觉得受到了上海舆论界的“痛攻”,但观《反应》全文,回国仅一年多的吴宓对当时北京、上海代表“新文化”的报刊只有一个大概的、初步的印象,《反应》文字一旦涉及各报刊的细部状况即错误百出。甫生的文章就嘲笑吴宓说:

《时事新报》确有文学增刊,叫做《文学旬刊》,不是叫做《文学附刊》,此外有《学灯》。民国日报有《觉悟》。晨报有《副刊》没有什么文学附刊。要想他们有文学附刊,还要等吴君辞了东南大学教授,学衡杂志主笔(后),来编辑呢!唉,以堂堂大学教授,赫赫杂志主笔,中国有几家报纸的附刊都弄不清楚。

这个批评大致是近真的。直到吴宓晚年,他对当时“痛攻”《反应》的报刊仍然懵懵懂懂,一知半解。在自编年谱中吴宓就张冠李戴地认为当年“与《学衡》杂志敌对者”,一为上海“文学研究会”之茅盾一派。二为上海《民国日报》副刊《学灯》之编辑邵力子一派。

因此吴宓若对上海各报刊的状况都没弄得非常明白,对北京报刊的子丑寅卯大概就更在蒙昧之中。对1922年的吴宓来说,鲁迅他虽可能有所耳闻,但并非那么著名,且《“一是之学说”》还是以笔名发表。当时他知道且在意的是胡适、陈独秀、蔡元培、梁启超等最重量级的“新文化”人物。这一点东南大学学生胡梦华看得清楚,直接说吴宓和《学衡》诸人是以梁、蔡、胡、陈诸氏的言论为标靶来批评新文化运动。

其次,吴宓渐渐认知到自己曾被鲁迅攻击过是在1949年后。1949年后鲁迅作为现代文学鼻祖被极力宣扬、表彰。正是在此氛围中,吴宓才一步步认识到自己如何成为历史上的鲁迅之敌。1955年4月吴宓翻阅徐中玉写鲁迅的著作,12月又读到丁易撰写的《中国现代文学史略》和王瑶撰写的《中国新文学史稿》(按:吴统称为“中国现代文学史”),发现这些作品“叙及《学衡》杂志”时,均说:“(杂志为)(梅光)迪、(胡先)骕、(吴)宓等所编撰,与严复、林纾等同调,为封建军阀及英美帝国主义鼓吹,遭鲁迅之抨击,载《热风》中”。

到1957年吴宓参观西南师范学院历史系思想革命展览会,会上展品就有他所作的“反动诗”四首,诗前还配有学生的长评,其中提到吴宓早年出刊物反对鲁迅先生。1959年吴宓在给友人信中提及:“《文艺思想》教学大纲中,列梅光迪、吴宓为学衡派(封建主义,亦兼资(产阶级买)办文学),云是与毛主席、鲁迅先生之革命文艺一向反对而肆行阻逆者”。1965年1月他读《鲁迅全集》,特别注意到《估〈学衡〉》和《“一是之学说”》二文。1967年3月间,他在学校阅览室读鲁迅的《热风》,更是有意识地统计出其中“与宓有关者凡三篇,皆1922年作,署名风声(暗切树人名)”。

第二个问题是:目前大部分研究(其中不少是专门以吴宓为题目的专著)都依据《“一是之学说”》来讨论《反应》说了些什么,那么《“一是之学说”》能完整呈现《反应》的内容吗?

按照鲁迅的说法,《反应》是“一篇浩浩洋洋的长文,该有一万多字”,可见其内容非常丰富。而《“一是之学说”》不过是鲁迅选取《反应》中的片段文字来做评论和反驳,远不能体现《反应》的整体面貌,因此研究者需要平心静气地读一读《反应》究竟说了些什么、并在此基础上思考吴宓发言的历史语境。比如《“一是之学说”》未曾提及,《反应》中却有的一段话是:

其时持(新文化运动)异议者或竟甘默尔而息,或具有思想,著成文章,而苦无发表之地,语人则听者惶骇掩耳却走,投稿则书局、报馆概斥不录,其有自行集资印为小册者,亦苦无术流布,所在受阻,仅可寄示一二亲友,矧能流传国外。

这段话明显脱胎于吴宓后来追述的,胡先骕欲发表《评尝试集》一文,却频频在各报刊碰壁事。据吴宓言,胡文做成后曾遍投“南北各日报及各文学杂志,无一愿为刊登,或无一敢为刊登”。这里需要注意无论是对胡文发表碰壁的原因分析,还是《反应》中对此事所做的推论和泛化,吴宓大概都有些夸张其词。仅就评论《尝试集》来说,1921年3月胡怀琛已编出《尝试集批评与讨论》一书。说“从民国九年四月起,到民国十年一月止,共有半年多的时间;先后加入讨论的共有十多个人;各人的文章发表在三四种日报和杂志上,转载在五六种日报和杂志上”。很明显所谓“反新文化运动”文章的发表生态未必如吴宓说得那样恶劣。因此只有回到《反应》全文,我们才能更细致全面地把握吴宓和《学衡》同人的思想延续和价值认同。

第三个问题是:如果前述问题都需要重新解读,各报刊对于《反应》的批评是否也应该重新问题化?

不少学者都注意到《估〈学衡〉》对于日后中国“新文学”正反方的确定和标准化有极大影响。前文提及的王瑶先生《中国新文学史稿》中关于《学衡》的论述就是以引述一大段《估〈学衡〉》来完成的。在罗岗看来“考虑到这部文学史作为教材所占的特殊地位,一脉相承的关于《学衡》的描述实际上影响了一代又一代人”。

与《估〈学衡〉》相比,《“一是之学说”》影响稍低。但也不容小视。其收录在《鲁迅全集》第一卷,其注释则代表着一种权威性论定。《“一是之学说”》在《鲁迅全集》中的第二个注释即指出:“(吴宓)当时是反对新文化运动的守旧派人物之一”,第四个注释则说:《反应》中提到的“(报刊)大多是反对新文化运动,宣传复古主义的”。除了《鲁迅全集》,各种《鲁迅年谱》中的说法更是拓展了对《反应》的“盖棺论定”。以致一些结论性判断一直影响到当下。

因此若要郑重面对这些影响,同时又要跳出这些影响,就需要对《反应》全文做三种重读。第一种读法是把吴宓看成一个1920年代初琳琅满目之国内外报刊的读者,以《反应》为入口考察他如何通过报刊来了解和理解“新文化运动”。第二种读法是仔细体味吴宓回国后踌躇满志,希望以留学生身份争夺新文化运动领导权和解释权的心情。在这个大背景下解释他为何会写《反应》,《反应》又折射了吴宓等留美诸人遭遇了怎样的时代“尴尬”等问题。第三种读法是努力与鲁迅处同一境界,理解鲁迅写《估〈学衡〉》《“一是之学说”》等文章时的心境与笔法,这种读法因侧重于鲁迅,有待另文展开。下面先从第一种读法做起。

二、从《反应》看吴宓对新文化运动的了解与理解

所谓新文化运动无论是其本相还是其日后认知都是一个层次叠加、维度众多、歧异纷繁的复合性巨大运动。因此,不要说日后的研究者,就是亲历其间的政治人物与思想人物,也都只能摸到新文化运动这只“大象”的一条腿,而不太可能见其“全貌”。由此思想人物怎样通过有限渠道获得零星资源,然后依据这些渠道和资源来了解和理解新文化运动就值得仔细分析。

在《反应》中吴宓直接承认自己接触的新文化思想资源有限,说:“新文化运动之发轫及其大盛之时,吾皆旅学美国,远道事实隔阂,而书籍报章所见亦不多,未能遍览周知,而反应者之言论文章尤不易得见,故所读者寥寥。”这里吴宓所言的接触有限,其发生接触的具体空间大多在美国波士顿。波士顿与1918年6月前吴宓就读的弗吉尼亚相比,已是当时在美中国留学生的最大聚集地和关于中国之“讯息”的第一流布地。据吴宓形容“每日所与往来、接触者,皆中国朋友,所谈论者,皆中国之政治、时事以及中国学术、文艺。盖不啻此身已回到中国矣”。如果说在波士顿吴宓仍然觉得“事实隔阂”“所见不多”“未能遍览周知”“不易得见”的话,那么他若在美国其他大学,与中国相闭塞的情形可想而知。

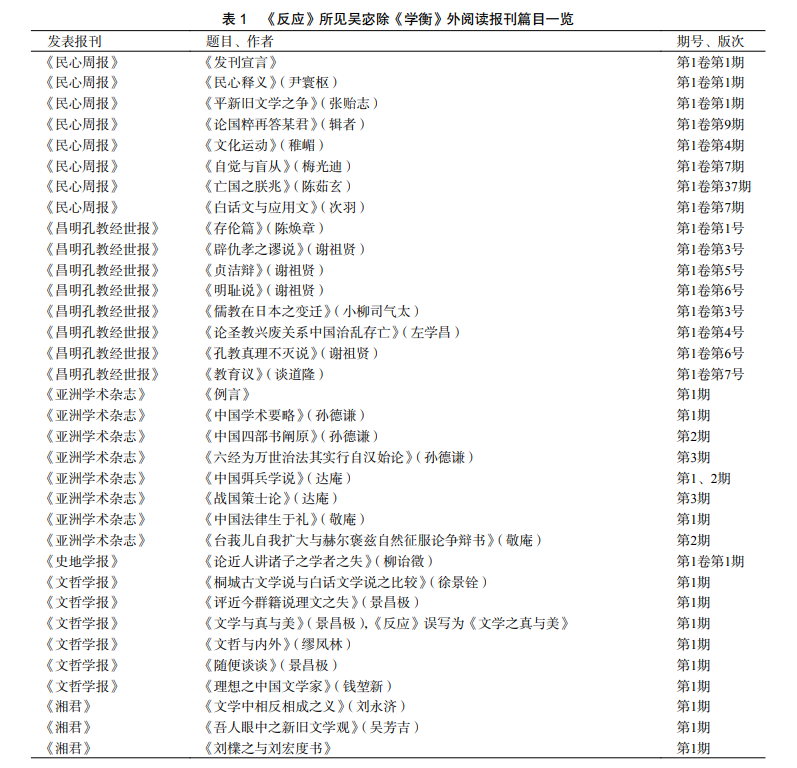

在“未能遍览周知”的情况下,《反应》里吴宓对他所获得的新文化资源的细节讯息和阅读感受的记录就更值得关注。文中他一一列举了《民心周报》《经世报》《亚洲学术杂志》《史地学报》《文哲学报》《学衡》《湘君》等报刊,涉及的内容有上述报刊的创办人物、发行所在,历史沿革、经济支撑、排版形式、每期报刊中印象深刻文章的标题,作者、内容梗概,还有他对所阅读文章直至报刊整体的比较和好恶。若对比吴宓日记,《反应》中对上述报刊的讯息透露得更为详细,吴宓自家的好恶厚薄也要表现得更为明显,而这些细节也恰恰是《“一是之学说”》和其他批评文章有意略过和因篇幅限制而无意略过的,因此研究者或需要把《反应》当做一篇全新的“出土”史料进行细读,至少以下几点很值得展开讨论。

第一,研究者一般会有意或无意地预设新文化的支持者和反对者大概基本都阅读过《新青年》《新潮》等著名刊物。支持者会对其中的文章表示赞赏和跟进,反对者则会表示批评与拒斥。但以吴宓为个案,他虽然在日后认知中被认为是新文化著名的“反对者”,但却较少表现出对《新青年》《新潮》等新文化主流报刊中具体文章的阅读痕迹与心得评论。吴宓批评“对手方”时是“用一种特别方式”即“不分某人主张的是非或某若干人的是非,凡是错处,加在一处作为全体的错”。这种大而化之的论述方式与只谈整体,不及细节的论述方式很容易被批评者抓住不放,紧逼追问:

(吴君)明明承认自己对于新文化运动,还没有知道详细清楚。而一方却武断的说:“近年有所谓新文化运动者,本其偏激之主张;佐以宣传良法,更因时会所趋,国家多故;人民心理,情急思变,加之喜新盲从者之多,新文化运动遂得大盛于一时”。

因此今日研究者除了需要注意吴宓的论述方式,更要追问他的这种论述方式如何形成?或和几个因素有关:

(一)吴宓虽然在自编年谱中称从1920年起约一年时间内“宓对校课,不如以前之专心致志,读书亦不多,而移其注意于中国国内之事实、情况,尤其所谓新文化运动。兼及新教育”。但吴宓的“注意于中国国内之事实、情况”却未必需要直接一期期、一日日地翻阅报刊,在美国他也不可能一期期、一日日获得报刊。

翻检吴宓日记,在美期间他直接谈到阅读新文化主流报刊的地方只有两三处,《反应》则显示回国后他才读得更多。因此在美国时吴宓注意“中国国内之事实、情况”的主要方式不是阅读报刊,而是通过私人圈子内的书信来往和相约聚谈。如他与梅光迪就经常通信,日记中常有“梅君亦有书来,述国内教育近况及新潮情形”等语。他与陈寅恪、汤用彤、张鑫海、楼光来、顾泰来、俞大维等人也接触频密,他们的相约聚谈被吴宓称之为“七星聚会”。这种局限圈子中的讯息交通方式或导致了吴宓讨论新文化时,经常被相似的态度和认同所影响,然后通过相似的态度和认同来寻找依据,形成了封闭的内部循环。

(二)正如钱穆在《国学概论》中所言,吴宓诸人是“欲直接以西洋思想矫正西洋思想”。所以在美期间,吴宓在学问上的用功处绝大部分在西学,即使是在他自谓极度注意“中国国内之事实、情况”的时候。1920年暑假吴宓就下定决心,认为“学问初窥门径,明年即匆匆言归,早自辍弃,殊为惭疚,非乘此一年中之光阴,切实用功,则更何以为解。故夏间决不他往,但留此读书”。

自此以后到吴宓归国,他听的是西学课程,读的是西洋典籍,还专门请俞大维、汤用彤为他独讲授《欧洲哲学大纲》《印度哲学及佛教》。从以上细节可以推断吴宓当时不会花大精力,同时也缺乏精力去阅读、研究国内那些“新文化”报刊。

(三)在吴宓阅读的“有限”国内报刊中,他也是以阅读《民心周报》等目前“隐而不彰”的谈论新文化的报刊,以及反新文化的报刊来获取新文化,兹举两例。

一个例子是《反应》中提到多篇发表在《民心周报》第一期的文章,有发刊宣言、《民心释义篇》和张贻志撰、胡适批评过的《平新旧文学之争》等。这是因为吴宓在美时曾负责《民心周报》的分发宣传。第一期他虽然未直接作文,但一定读过其中的文章。由此吴宓后面所撰的多篇文章都表现出参考和呼应《民心周报》的痕迹。

另一个例子则关于1920年代沸沸扬扬的“万恶孝为首、百善淫为先”谣言。《反应》中提到:“自某氏以‘万恶孝为首,百善淫为先’之说倡,新说之盛,风气之恶,遍国中滔滔皆是。孔教之经世报,其不能不与此种种新说风气壁垒相当,攻击辩驳者势也。”

这里的“某氏”指陈独秀。1921年3月起,许多报刊都把陈独秀和“万恶孝为首”之说相联系,进而制造陈独秀提倡“万恶孝为首,百善淫为先”的谣言。吴宓当然可能从多个渠道听闻此谣言,但他对此谣言具体认知的来源,《反应》提供了直接证据,说:“(《亚洲学术杂志》)卷末撮录关于新文化运动之新闻,亦足供参考也。”

《反应》里的话是一个重要提示。《亚洲学术杂志》第一期以《国民对于新文化之心理》为题集中转载过《新闻报》《中华新报》《时事新报》《乐天报》等关于“万恶孝为首”谣言的新闻和评论。所以吴宓只需通过此刊就能对“万恶孝为首”谣言有各方面的具体了解。而且从时间线判断,吴宓是在回国后才读到《亚洲学术杂志》。

第二,《反应》中提到的各种报刊,鲁迅、周作人等基本是作为和《学衡》一样的“复古逆流”来一起打击。《“一是之学说”》中就说:“《反应》的书报一共举了七种,大体上都是‘执中驭物’,宣传‘正轨’的新文化的”。但在吴宓的文字里,这些报刊虽然大致在“同一战线”,可是区别亦很不小:

其宗旨办法,内容材料,尤不一致。其与新文化运动之所主张,有针锋相对者,有大同小异者,有全相径庭者,亦有偶尔龃龉者。其所持之态度,有剑拔弩张者,亦有心平气和者,有直肆攻击者,亦有婉而微讽者,有因自身本有主张,因其与新文化不合,而遂相持者,亦有本无定向,但凭一时感触而略施讥弹者。其所用之方法亦有异,有著为论说,逐条驳诘,明示批评者,亦有著译诗文专心创造,而以吾文之体裁格律,暗寓抵制者。

同时吴宓对这些报刊也不全是褒扬与肯定,不仅如此,有些评论还相当尖锐,一针见血,因此重审吴宓对其笔下作为“新文化运动”之反应的报刊的态度和评断或能为今日学界提供一个更全面的历史语境。

如吴宓评《民心周报》就说其“初出时确具宗旨,甚足嘉赞,惟其后一变而为工商金融之摘抄陈编,则卑卑不足道者已”;论《经世报》是“报中作稿之人甚寡,有材料

继之忧,每册愈出愈薄”。吴宓批评最为严厉的是《史地学报》。《反应》中只提到了一篇《史地学报》中的文章−柳诒徵《论近人讲诸子之学者之失》。同时在他笔下的《史地学报》文章的缺点有足足五个方面:

其文多为考据体,固所当然。惟考据体之文,亦有弊病,不可不知。

(一)易流于支离琐碎也。

(二)趋重糟粕而不能得学术之精要。

(三)割裂篇章字句而批评不能正确也。

(四)用之过度,有编撰而无著作也。

(五)作□好名者借此自矜淹博也。

以上文字说明吴宓无论对胡适等人以“科学方法”考据还是《史地学报》中的考据都持保留意见,更折射出《学衡》编辑、作者群体中的留美诸人与讲国文、中国史诸人实为两路,从吴宓留存的材料看在后一路人中他大概只和柳诒徵关系稍融洽。

到吴宓好友吴芳吉主持的《湘君》杂志,他的论断相较《史地学报》要暧昧许多。《反应》的即时批评者们也多注意到吴宓做评价时明显的双重标准,尤其是对于《湘君》的不同标准,如鲁迅即说:

《湘君》之用白话及标点,却又别有道理,……总而言之,主张偏激,连标点也就偏激,那白话自然更不“通妥”了。即如我的白话,离通妥就很远,而我的标点是“英文标点”。

甫生则指出:

其宗旨办法,内容材料,尤不一致。其与新文化运动之所主张,有针锋相对者,有大同小异者,有全相径庭者,亦有偶尔龃龉者。其所持之态度,有剑拔弩张者,亦有心平气和者,有直肆攻击者,亦有婉而微讽者,有因自身本有主张,因其与新文化不合,而遂相持者,亦有本无定向,但凭一时感触而略施讥弹者。其所用之方法亦有异,有著为论说,逐条驳诘,明示批评者,亦有著译诗文专心创造,而以吾文之体裁格律,暗寓抵制者。

湘君季刊,和吴君所倡之新文化运动,实别为一支流。吴君因为硬拉他加入同调的缘故,硬粉饰的说:“学衡本事理之真,故拒斥粗劣白话及英文标点;湘君求文艺之美,故兼用通妥白话,及新式标点。”明明都是白话,湘君可用之,他人

可用之。明明都是标点,湘君可用之,他人

可用之。

……

湘君季刊,实现在新文化运动中文艺创作中,后起之秀,其重创造,轻模仿,任性情,喜写实,皆与近年来新文化运动之文艺刊物,同一倾向;尤与郭沫若君等所主持之创造季刊相似。乃吴君引为同调,则颂之为“近于浪漫派之甚纯正者”。“能实行达到今日新文学家所主张之目的,而不误解题义。”然细一研究湘君之内容,实与吴君所谓“新文化运动之反应”,为别一支流;而与今人所提倡之新文化运动,为同一支流。吴君称赞湘君,实不啻称颂他所不反对的新文化运动。这种因党同伐异而牵强附会的精神,不过益显其自相矛盾。

吴宓之所以在《反应》中如此明显的标准不一确实与他在早前一段时间也认为吴芳吉与他所批评的“新文化运动”为“同道”有关。1919年12月30日吴宓在日记中痛诽吴芳吉道:“甚至碧柳,亦趋附‘新文学’,而以宓等之不赞成‘新文学’为怪事。呜呼,倒行逆施,竟至如此!”1920年1月23日他读吴芳吉的信,也认为其“立论荒谬,不可喻解”!

到1922年9月吴宓的态度有所缓和和变化,他在给吴芳吉的信中言:“以《湘君》与《学衡》比较,各有所长。约而言之,《湘君》主创造,《学衡》主批评……《湘君》重文艺,《学衡》重学术;《湘君》以情胜,《学衡》以理胜……倘能合《湘君》《学衡》之人才为一,去种种之魔障,存二者之精英,由我等同心人主持之,则必有奇光异彩,而远胜今日之情形。然实事上竟不能为也,哀哉!”一个月后,吴宓把他对《湘君》和《学衡》的比较又扩充文字,写到《反应》中,并意味深长地说:“学衡及湘君之旨趣,是一是二,究系分道扬镳,抑系各行其是,则留待读者自定之矣。”

以上种种都可见鲁迅、吴宓与《反应》中所提诸报刊之编者、作者之间绝非目前一些研究所呈现的黑白分明之两面,而是有着相当多彼此区隔但又互相纠结的层次。

第三,通过《反应》,研究者能够更深入理解已被分析很多,看似无更多讨论余地的吴宓发表在《学衡》上的文章。比如发表在《学衡》第4期的《论新文化运动》是以往研究常引用的名文,但以往研究多依据《论新文化运动》本身的内容,而较少去考察其史源。在《学衡》的版本中,吴宓指明此文为“节录《留美学生季报》”。那么它究竟是如何“节录”的呢?据笔者考察它是由吴宓的“OldandNewinChina”(TheChineseStudents’MonthlyVol.XVI,No.3)、《论新文化运动》(《留美学生季报》第十年春季第一号)和《再论新文化运动−答邱昌渭君》(《留美学生季报》第十年冬季第四号)三篇文章组合增减而成。

三篇文章中最早发表的“OldandNewinChina”完成于1920年秋,这个时间点提示吴宓讨论“新文化运动”的起点大致在此,而这一起点正好与前文提及的吴宓阅读、参考《民心周报》上那些文章的时间相吻合。那些文章令吴宓印象深刻,同时也很可能深深影响了吴宓的写作,其中大有深入的研究空间。

三、吴宓与《反应》的时代“尴尬”

柳诒徵曾言:“欧战以后,世界思潮,回皇无主,吾国学者,亦因之而靡所折衷,不但不慊于中国旧有之思想制度,亦复不满于近世欧美各国之思想制度。”这段话很可以看作《反应》一文的写作背景。正因读书人不慊于“中国旧有之思想制度”才有新文化运动的发生和推进,也正因读书人亦不满于“近世欧美各国之思想制度”。遂有新文化运动的反复和羼杂。这种反复和羼杂充分反映在吴宓自身和其所作的《反应》之上。

从吴宓自身来说,写《反应》时他回国不久,心气极高,抱负极远,与新文化主流竞争的准备早已做好。1921年5月吴宓在给白璧德的信中即言:梅光迪不希望他和其他同道入职北京大学,或去入职北京大学人士控制的学校。梅氏要他们迅速回国,不再错失任何机会,避免那些“文化革命者”继续占领有利位置。1921年8月他在日记中更表示:“吾此次回国以后,当一刻不息,终日勤作。尽吾力,行吾事”。

不过“一刻不息,终日勤做”未必一定收功,反而可能越尽力越加深自身的尴尬。这种尴尬主要表现在吴宓与对手方对形势认知的错位和吴宓自身形象的错位上。

1922年7月左右,在吴宓的认知里,此时的国内思想界已不是“前二三年新文化运动方盛时”。这一基本判断大概是促成他写作《反应》的重要驱动力。若把此说放在胡适、陈独秀等人的变化中,确有一定道理。当时新文化主流内部已有裂痕,在原来相对一统的趋新大风之中,是继续推进已倡导之新文化,还是建设“好人政府”;是为“打鬼”而整理国故,还是投身于新的主义,几条不同的道路已开始浮现。在外部,则已有人认为现在的文化事业不再是胡适、陈独秀的天下,而是“被任公包办去了”。但这些导致既有“新文化运动”走向“不盛”的因素大体来说仍在酝酿发酵之中,1922年吴宓面对的情况比他自己估计的要复杂和困难得多。

一方面,在吴宓的一些对手看来,他定然属于或者需要被归入“保守复古”一路。这一点除了前面提及的那些文章,典型地反映在1922年4月周作人所作的《思想界的倾向》一文中。周作人在文中把《四存月刊》的出版、讲求孔门礼乐、朱谦之讲“古学”、《学衡》出现与章太炎讲学等事件放在一起,总括为一个“国粹主义勃兴”的局面。周氏的概括虽然与其文中提到的每一个具体人物的思想、态度不能相符,但却可反映一部分新人物对吴宓等《学衡》诸人的想象性认知和有意识塑造。

另一方面,若吴宓真走的是“保守复古”一路,其境遇会不太一样,可实际上他又不是“保守复古”一路,而是讲求另一种“西学”。胡适曾言:“知道梅(光迪)胡(先骕)的人,都知道他们仍然七八年前的梅胡。他们代表的倾向,并不是现在与将来的倾向,其实只是七八年前−乃至十几年前−的倾向。不幸《学衡》在冰桶里搁置了好几年,迟至一九二二年方才出来,遂致引起仲密君的误解了。”

胡适这里的潜台词是周作人判断有误,《学衡》中的留美诸人与其说是“拘泥国粹”,不如说是“过时西学”。对胡适的判断,《学衡》中的留美诸人一方面不会同意他们讲的是“过时西学”,但另一方面他们爱讲“西学”特别是爱讲白壁德一路的“西学”倒是胡适的研判准确之处。胡适之所以能研判准确恰恰因为他与吴宓等人同为留美学生,表面上虽时常反对,但心灵和习气却不免多有暗合,集中表现在无论胡适或吴宓均有归国后挟西洋学问来指导中国学界的勃勃雄心。

以吴宓为例,1920年4月即《反应》发表前两年,他已考虑用三个月的功夫编成《精选古今英文书目提要》一书。在吴宓看来“(此书)不惟为国内购书者、读书者指示途径,并使国人得知沧海之大,彼乱党所倡导者,乃之一偏之邪说,涓滴微细,不足以概全局,且又皆西方之糟粕粪土也”。足见吴宓内心实以其所学为“西学正宗”自诩,且欲以他的正宗西学来矫正胡、陈等“乱党”倡导的,在他看来是“西方之糟粕粪土”的新文化。

不过彼时吴宓尚还算谦虚,认为“此等述作,乃学问大成以后之事”,自己目前“一知半解,犹系初学,何敢率尔操觚”。到写《反应》时,或因吴宓已回到国内,凭借其“留美学生”身份常受肯定与吹捧,他的自信程度上了一个台阶,认为自己“西学早入正轨”。因此在《反应》中吴宓大谈中国人做西学应有之资格如“必深通语言文字,兼习各种学问,更专精一类之学,其所知之广,所极之深,须与西土名士硕儒比肩齐誉无逊色,然后可言介绍西学。介绍西学者,非掇拾零篇,字移句译,意晦词塞,矛盾荆棘,散漫模糊,夸张凭陵者所可从事也”。

综上,从历史实际论,1920年代初一位思想人物若一味“复中国之古”虽容易遭到趋新人士的痛攻,但也会有其市场。1922年胡适就观察到齐燮元父亲死后,“居然有一班很开通的人打电话请他开缺守制,并且打电报要求北京政府准他开缺守制”。吴宓亦看到“吾国今日老辈耆宿所在多有,通国学之人极众”。这些都足见当时“复中国之古”的市场之大。但吴宓的时代“尴尬”在于他是以“复中国之古”与“好讲谈西故”的混合形象出现。此正如郑振铎所说《学衡》诸人是站在“古典派”的立场来说话,又引致了好些西洋的文艺理论来做护身符。从吴宓的言论文辞看郑氏的观察无疑相当准确。在《反应》中吴宓多用“顽锢老儒”“迂拘村叟”等词以凸显自家之“新”。他更进一步提出“西方之德教政术、学艺文章,尚未得灌输于我国”,“彼土贤哲之教旨,各家之学说、艺术典籍、诗文名篇亟待广为介绍,以益吾国人之神智。而定今后之民志与国本”,因此今后《学衡》的改良之路在“国学勿多著录”,“西学则增加篇幅”。

正因有《反应》这一中间环节,1923年1月,在《学衡》第13期的英文宣言中吴宓已是直截了当地说:《学衡》一方面是以批评的方法和学术的素养研究国学,但另一方面则在介绍和吸收西方文学、哲学、艺术中最优秀和最重要的部分,以使《学衡》办成一份高标准的文学杂志,来提升智识和道德标准。

复古与讲西学的混合形象让吴宓等人处处谈西方却无法代表新文化;又在国学未能“小有成就”之时就引来鲁迅等高手和他们细谈国学,以致处处露怯。这一点只需要读一下《估〈学衡〉》等文章便能知道大概。更重要的是吴宓诸人的混合形象意味着他们的难以归类,所以在当时的思想市场上,吴宓诸人除了东南大学一隅,难得呼应者,反而因他们试图针砭一切其自认的“流行偏激之主张”,而召来四面八方的攻击和诘难。

从《反应》文章本身看,其文字尴尬在正确的“道理”究竟应该如何去讲?哪些人能够听得进去?吴宓自身无法归类,《反应》里的文字也在向多方面作战。由此,《反应》中所谈的“新文化运动”的一些问题虽然可能切中症结,但却更容易演化为两种论述的难局。第一种难局为其中一类问题实为无解之问题。如《反应》中说:

凡一国一时之文化,必为其历史上之所遗传,与异国新来输入者,融合孕育而成。故吾国今后之文化,亦必为吾国之国粹(指固有之文化而言)与西方之学术文艺等融合孕育而成。若欲独存其一者遏绝其他。不惟理所不宜,亦势之所不能也。故今之所当辨者,材料方法而已。何者宜存,何者宜革,何者宜取,何者宜拒,如何而融会其精神,如何而解释其矛盾,如何而采集众长,创立至善至美之新说,以为最后之归宿,国民之圭皐,全世界之受用,此吾国言文化者,所当三致意者也。

这段话的理路若就一般意义言之本极对,中外新旧之文化碰撞后,要有新的化合与发展,当然是要“融合孕育”。但在此“融合孕育”的过程中,文化究竟如何“存”“革”“取”“拒”才是问题的关键。《反应》指出:“吾国今日真正之争乃在文化建设之材料方法耳,于国粹则各有视为应存之精华,而不能相合。于是乎争于西学,则各有视为最要之珍品,而急图输入。”这段话为吴宓所写,却道出了吴宓自家的困境,即他虽然意识到1920年代“国粹”已然分崩,“西学”亦散落片片,但却仍在以清末的以“整体国粹”应对“整个西方”的方式来处理五四的局面,遂导致无解。

另一个难局是《反应》所述之问题不仅是吴宓对手的问题,也是他们自身的问题。《反应》说:“吾国自维新以来,新旧之争,率皆为事实之争,权利之争,势位之争,而非理想之争,即其所争者在政治,在教育,在实业,在种种之设施建树,而不在学术文艺之域也。”

这话本也极对,但吴宓诸人的尴尬是这些事实之争、权利之争、势位之争不仅仅在胡适、陈独秀、鲁迅、周作人那里发生,也在吴宓、吴芳吉、梅光迪、胡先骕、柳诒徵、邵祖平等人处发生。其可以用来反思整个新文化运动,却不能特赦吴宓诸人。

更重要的是在两个难局之上有一更大的难局即《反应》中所说的道理不管是有解还是无解,不管是一方的问题,还是双方的问题。这些道理已渐渐和更新的青年和更严重的时局没有太大关系,因为吴宓诸人所想象的国粹文化以及全球人文主义的志业显然“低估了中西之间的历史冲撞”。同时,以胡适为中心的北大诸人也一样“低估”青年的变化和时局的变迁。1921年几乎处处与胡适意见不同的梅光迪致信胡适谈论“好政府主义”,在信里梅氏难得表扬了一回胡适,觉得他“谈政治

趋极端,

涉妄想,大可有功社会”。这正是一个双方在政治理念上实际趋同的明证。到1924年8月吴宓在政治上相较梅光迪要清醒一些。当友人王鸿韶对他说“国运所趋,必成苏俄均产而后已。此自大势所逼,并不在不少无知者所鼓吹而得成也”,吴宓认为这样的看法相当“有见”。因为“民生之苦,非我辈居京沪之留学生所能喻矣”。

吴宓与友人的对话说明在思想上无论是以“复古求回归”还是以“复古为解放”,原本与民众实际密切联系的中国传统已然与民众实际断为两截;以致吴宓诸人无论是“整理国故”也好,还是“讲谈西故”也好,都已不能回答“中国向何处去”这样的重大问题。1925年8月,吴宓在给白璧德的信中就写到了白壁德之思想在中国已基本无人响应的状况:

在中国,除了梅光迪、胡先骕君和我本人,没有人会想着去翻译您的著作。即便给予报酬,也没有人愿做这事。几乎无人会接受您的思想理念。只有一些儒家学说的忠实信徒,自愿接受您的教导和指引。我的老师,这是令人悲哀的真相……除了《学衡》的专栏,我从来没有见过任何关于您的思想的讨论,您的名字的出现。没有,绝对没有。

若进一步从阶级之分野来分析,吴宓与胡适之争,吴宓与鲁迅之争表面上看是所谓学衡一派与新文化主流派之争,但其实质乃是欧美留学生内部之争,欧美留学生与留日学生之争,大学教授与大报刊编辑的内部之争。早在1920年林语堂已注意到学校出身对吴宓诸人的影响,指出“哈佛是有点儿像阻止新思想的发原”。

这些大致在一个阶级的精英人物之争令他们多少无视《反应》发表后五六年间,以师范生、中学生为主体的“践履型”知识分子的崛起。这些“践履型”知识分子无论对胡适等倡导的“文化运动”,还是对吴宓等设想的“文化运动”都视之为“贵族的文化运动”,觉得无论哪种文化运动都未能够注意到大多数平民。同时他们信仰的新“主义”既给了中国亿万受苦大众以新生的希望,又在一个从个人生活到哲学层面的整全性框架内向青年回答了“中国向何处去”。因此新文化运动之反应终究没有像吴宓设想的那样来反应,而是走上了一条不在吴宓的知识视野和精神世界里,却在日后处处影响着吴宓实际人生的道路。

本文编辑:侯嘉欣